Posts Tagged ‘Yoko Ono’

MENGABADIKAN GERAK, MERAWAT PROSES: Fluxus dan Budaya Popular

[#ARSIP Tulisan ini masih draft sebetulnya. Disampaikan untuk menambah picu diskusi Sosialisasi ArtJog 2015 (Infinity and Flux), di Jogja, 7 Desember 2014. Silakan pakai, dengan kesadaran, ini belum merupakan pikiran tuntas atau utuh dari saya. Terima kasih.]

Keabadian dan kefanaan saling mendefinisikan. Kita bisa melihatnya dalam keseharian kita. Kata sebuah bait sajak:

sesuatu yang kelak retak

dan kita membikinnya abadi

Sang Penyair, Goenawan Mohamad, menuliskan itu dalam merenungi sebuah poci (setidaknya, itu yang tersirat dari judul puisinya, Kwatrin Tentang Sebuah Poci) –sebuah benda keseharian di dalam masyarakat Jawa, yang fungsional. Jika ia kelak retak, atau pecah, fungsinya sebagai wadah minum atau dekor rumah pun hilang. Ia fana. Tapi, kita membuatnya abadi –memeliharanya, melekatkan harapan agar ia punya harga di luar fungsinya, dengan cara memaknai, memahatkan kenangan jika ada, dan sebagainya.

Benda-benda di sekeliling kita. Hal-hal yang terjadi. Bunyi-bunyi. Semua fana. Semua punya durasi. Punya batas waktu. Kita lalu memilih sebagian dari mereka, membangun hubungan di luar hubungan fungsional belaka dengan benda-benda dan hal-hal itu, agar kita tak kehilangan. Kita mengabadikan, karena kita tak ingin kehilangan. Jika semua hal yang material akan hilang dalam waktu, kita pun mengabadikannya. Dengan berbagai cara.

Kita menginginkan keabadian karena menyadari kefanaan. Dambaan akan keabadian menyadarkan kita akan kukuhnya kefanaan. Dan kita menggeluti dialektika itu dalam perjumpaan dan relasi kita dengan benda-benda serta hal-hal yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari.

Fluxus, Gerak, Hubungan

Gerakan seni internasional Fluxus yang resminya berdiri pada 1961, agaknya ingin mendedahkan relasi itu dengan keras. Tak heran, ia tampak selalu lekat dengan gerak: dimulai dengan gerakan-gerakan pengorganisasian pertunjukan-pertunjukan seni, dan selalu mempermasalahkan gerak-gerik makna yang terbangun dalam relasi antara seniman-karya-khalayak.

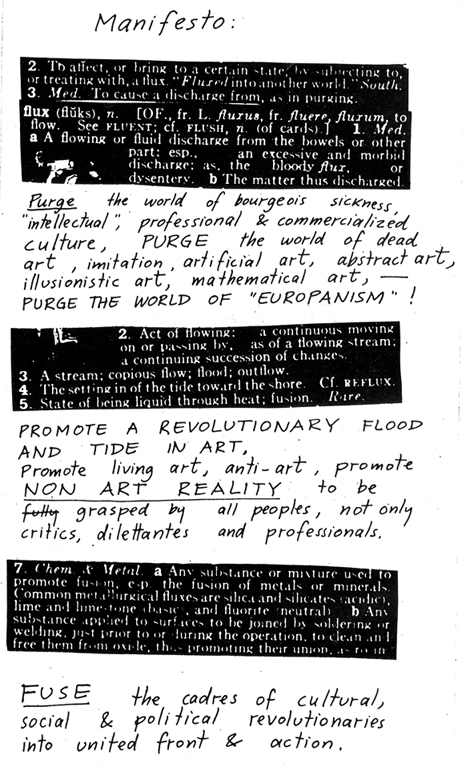

Manifestonya, yang disusun oleh George Maciunas, tampak risau dengan hal-hal yang luruh dan membusuk (decaying): “bourgeois sickness“, “dead art“, “purge“, juga hal-hal yang dalam konteks kebudayaan mereka di Barat saat itu dianggap sebagai hal-hal yang telah mapan, monolitik, seperti “Europanism” dan “commercialized culture“.

Manifestonya, yang disusun oleh George Maciunas, tampak risau dengan hal-hal yang luruh dan membusuk (decaying): “bourgeois sickness“, “dead art“, “purge“, juga hal-hal yang dalam konteks kebudayaan mereka di Barat saat itu dianggap sebagai hal-hal yang telah mapan, monolitik, seperti “Europanism” dan “commercialized culture“.

Manifesto itu pun rupanya menganggap bahwa jalan keluar dari yang luruh dan busuk itu, adalah dengan mempromosikan gerak, dan gagasan untuk mempromosikan segala yang ada “di luar” lembaga resmi seni – “living art“, “anti-art“, “non art reality” kepada seluruh bagian dari masyarakat.

Dalam praktik, bentuk-bentuk seni yang mereka dedahkan adalah bentuk-bentuk seni yang hendak menghilangkan batas-batas: batas antara karya dan khalayak, penampil dan penonton, atau antara yang telah diatur dan yang spontan….

Ketika piano tak lagi sekadar didentingkan dengan jari, tapi juga diperlakukan sebagai alat bebunyian akustik, dihantam bak lawan-tanding tinju, maka kemungkinan-kemungkinan bebunyian telah mengatasi bayangan mapan tentang fungsi piano.

Fluxus menjadi sebuah gerakan seni yang lebih mementingkan hubungan-hubungan daripada karya-karya yang telah “jadi” atau “selesai”; festival, tinimbang museum. Semacam sebuah iman bahwa kita hidup dalam sebuah dunia Deluzian –dunia yang mementingkan proses. Dunia yang mementingkan tindakan “merawat proses”, ketimbang membaca teks.

Tak ada yang lebih tepat dari gambaran obsesi itu daripada pilihan nama gerakan itu: fluxus –sebuah kata Latin yang menjadi akar dari kata Inggris “flux“, yang berarti gejolak, sesuatu yang mengalir, sesuatu yang tak ajeg.

Yang mungkin tak diperhitungkan pada mulanya oleh para pendiri gerakan tersebut adalah bahwa mereka ternyata bisa menemukan energi kreatif gerak dan gejolak itu dalam “budaya komersial” yang mereka anggap busuk itu.

Yoko Ono dan Dua John

Saya sempat tercenung memandang sebuah foto yang saya temukan dalam sebuah biografi John Lennon (yang saat ini tersempil dalam salah satu dari belasan kardus buku saya nun di Jagakarsa sana, sehingga tak sempat saya rujuk judul persisnya apa saat menulis ini).

Foto John Lennon, Yoko Ono, dan …John Cage. Mereka rupanya berjumpa di Jepang. Liburan. John Cage, pikir saya dengan takjub.

Ah, mengapa musti takjub? Saya toh sudah lama tahu bahwa Yoko Ono adalah bagian dari gerakan Fluxus, dan dengan demikian, perkawinan John Lennon dan Yoko Ono memiliki signifikansi kultural melampaui sekadar “Timur” dan “Barat”. Perkawinan mereka adalah peluruhan batas antara “budaya tinggi” dan “budaya rendah” yang menjadi salah satu rekah budaya paling penting pada abad ke-20.

Dan Fluxus, bukankah gerakan ini bermula dari kelas-kelas musik kontemporer John Cage?

Tapi, memandang foto itu, saya merasa pesona sebuah momen perjumpaan. John Cage yang terkenal dengan komposisi kontroversialnya, 4.33. Sebuah representasi seni kontemporer yang mewadahi lalu lintas wacana filosofis di kuil-kuil seni dan akademi.

Dan John Lennon di sisi lain Yoko Ono: pendiri The Beatles yang pertama kali mencuri perhatian dunia dengan lagu tentang ungkapan cinta yang sangat sehari-hari: “I Want To Hold Your Hand“. John banyak menulis lagu tentang patah hati, perasaan tersisih, penyesalan, harapan, yang berhubungan dengan sesuatu yang begitu menggamangkan di usia remaja: cinta kepada perempuan (dan sebaliknya, tentu).

Seni kontemporer, dan lagu pop tentang cinta. Lalu, hanya dalam beberapa tahun, ketika Yoko Ono menjadi bagian dari dunia John Lennon, dunia luas di Barat digamangkan dalam mendefinisikan lagu pop: album Revolver yang penuh percobaan audio dan jelajah musik, “lagu” Revolution No. 9 dalam White Album, dan lirik-lirik subversif John dalam Imagine (“Imagine there’s no heaven“) atau God (“God is a concept, by which we measure our pain“)….

Maka, Yoko Ono sama penting dengan John Lennon.

Sebab, Yoko Ono adalah jembatan. Ia mempertemukan dua John: John Cage, dan John Lennon.

Yoko Ono penting bukan karena ia mengubah John Lennon. Tapi, karena ia percaya pada John Lennon. Ia percaya pada pada proses, pada relasi yang akan membuka begitu banyak kemungkinan. John adalah pencipta (sebagaimana Yoko Ono juga adalah seorang pencipta). Tapi, Yoko Ono adalah seorang pencipta yang unik: ia pencipta hubungan-hubungan. Ia tak mencipta Teks, ia juga tampaknya tak hendak mencipta Pembaca: Yoko Ono lebih sering menciptakan aktivitas pembacaan.

Dan, ketika ia menikahi John Lennon, ia menemukan sesuatu yang murni: seorang bintang pop yang resah.

Bukan, bukan soal kebintangan Lennon yang saya sebut murni. Tapi, kenyataan bahwa John Lennon, dengan band-nya maupun pribadinya, adalah energi yang mampu menjamah orang banyak –orang-orang biasa saja, anak-anak muda yang mungkin tak memikirkan seni tapi jelas sering risau dengan perasaan-perasaan mereka sendiri.

Dipandang dari segi ini, budaya popular adalah Medan Proses yang sangat, sangat, luas bagi seniman. Menatap serba-serbi hubungan antara berbagai benda, hal, gagasan, dan makna di dalam dunia Budaya Popular saja akan merupakan proses mengasyikkan bagi para seniman yang ingin terlibat dengan khalayak.

Sebuah gejolak, fluktuasi, serbaneka perubahan, yang, aneh juga, selalu menggapai-gapai keabadian. ***